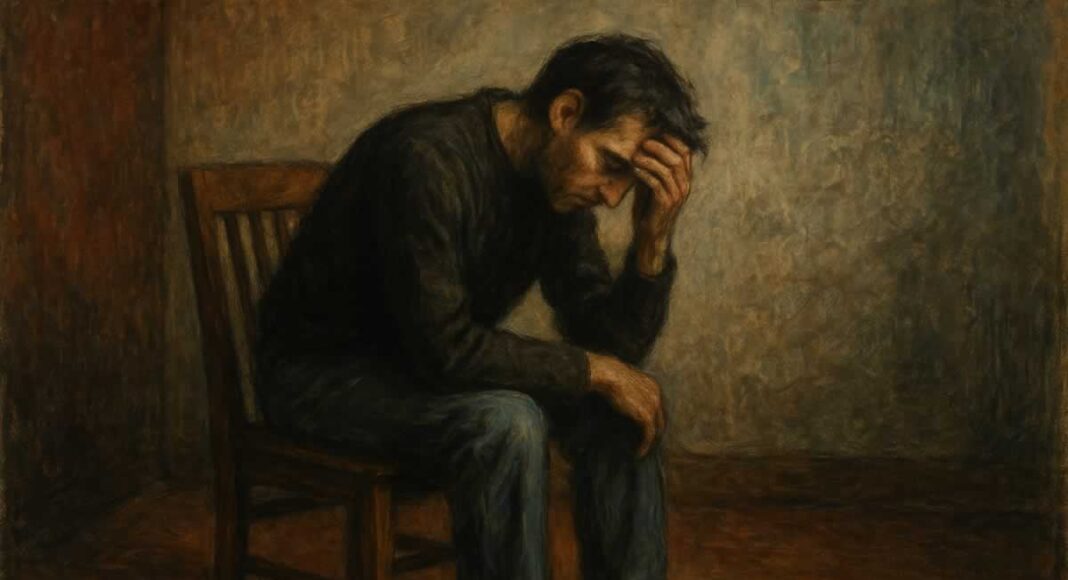

(A mi amigo, Luis Caminero Pardo, cuyos momentos de decepción,

le hacen transitar hacia el horizonte

de la lucidez)

En una época en que la palabra se vacía y la lealtad se disuelve en el cálculo, la amistad y la familia —entendidas no como estructuras formales, sino como comunidades elegidas— se han convertido en los últimos refugios morales de una sociedad corroída por la competencia y la impostura. Allí donde el ruido del mundo impone su lógica mercantil, sobreviven esos espacios íntimos en los que, la confianza aún conserva un valor intrínseco. Son territorios de supervivencia ética, reservas afectivas que resisten la disolución general del vínculo humano.

Sin embargo, incluso en esos reductos se infiltra una sensación persistente de decepción. No es casual: la decepción se ha vuelto la experiencia dominante de nuestro tiempo. Su raíz etimológica, deceptio, remite al engaño, a la trampa tendida por el cazador que induce a la presa a caer. El decepcionado es, por tanto, el inocente: aquel que confía, el que se aproxima al mundo sin voluntad de dañar. Pero la inocencia no es una virtud estable, sino una condición vulnerable, frágil, siempre expuesta a la caída. La historia humana entera puede leerse como una sucesión de engaños y desengaños, como el tránsito constante entre la fe y la traición, entre la esperanza y la herida.

Aun así, el mal que nos rodea no siempre nace de la malicia consciente. Con frecuencia brota de algo más vulgar y persistente: la estupidez. El término latino stupidus designa al que permanece aturdido, paralizado ante lo real. No es necesariamente un ser perverso, sino un dormido. Pero su sueño tiene consecuencias devastadoras.

Ninguna tiranía, ningún sistema de dominación, habría podido consolidarse sin el asentimiento pasivo de los estúpidos convencidos de su inocencia. La historia del poder es, en gran medida, la historia de esa colaboración involuntaria entre la ignorancia y el miedo.

Vivimos rodeados de esa mezcla tóxica: la inocencia que se ignora a sí misma, la estupidez que se cree lucidez, la mentira que se disfraza de autenticidad. En ese caldo cultural prospera el narcisismo contemporáneo. El sujeto posmoderno se ha erigido en su propio ídolo: vive suspendido sobre su reflejo, convencido de que el mundo sólo existe en la medida en que lo confirma. Ya no piensa, se autopromociona; ya no conversa, emite. Su aspiración principal es “prosperar”, es decir, avanzar por encima de los demás. En esa carrera adopta el gesto del cazador: acecha, compara, mide, calcula el disparo. Todo lo que queda fuera de su campo de tiro le resulta irrelevante o despreciable.

Esta lógica depredadora ha colonizado incluso el ámbito del pensamiento. En el territorio pseudo-intelectual abundan los cazadores de prestigio: quienes disimulan su deseo de vanagloria bajo el ropaje de la reflexión.

Su palabra ya no busca la verdad, sino el reconocimiento. Se habla para ser visto, no para comprender. En ese terreno, el lenguaje se degrada y la verdad se vuelve un accesorio. Así, el discurso público se convierte en una sucesión de trampas retóricas, de espejos en el que, cada quien, proyecta su propia importancia.

De ese teatro del ego brota la decepción. Y no una decepción menor, sino una decepción estructural: la que deja tras de sí un paisaje de vínculos rotos, de silencios educados y cortesías vacías. El enfado, al menos, conserva un resto de fuego vital; es una protesta que todavía cree en la posibilidad de rectificar. Pero la decepción es fría. Es la resignación emocional, el momento en que ya no se espera nada. En ese clima de tibieza, el lazo humano se disuelve y la vida social se reduce a mera convivencia sin alma.

Frente a esa desolación, la amistad verdadera y la familia elegida operan como formas de resistencia moral. Son pactos tácitos contra la intemperie, acuerdos silenciosos entre seres que, pese a todo, siguen creyendo en la posibilidad de la lealtad. No exigen pureza ni perfección, sino honestidad. Aceptan la fragilidad compartida y distinguen entre el error nacido de la debilidad y el daño causado por cálculo.

Esa diferencia, mínima pero esencial, separa al humano digno del narcisista depredador que domina nuestras sociedades saturadas de ego.

La decepción, mirada desde esta perspectiva, no es sólo una herida: es también una forma de conocimiento. Quien se decepciona no siempre es un ingenuo; puede ser alguien que ha visto demasiado como para seguir mirando igual. Con todo, esa lucidez es ambivalente. Si se deja arrastrar por la amargura, degenera en cinismo. El cínico cree protegerse negando toda posibilidad de bondad, pero su negación lo encierra en una cárcel de indiferencia. La verdadera sabiduría consiste en otra cosa: en mantener viva una inocencia madura, consciente del mal sin dejarse contaminar por él.

La humanidad no mejora porque pierda su credulidad, sino porque persiste en confiar a pesar del riesgo. Renunciar a la esperanza sería aceptar la lógica del capital, que sólo reconoce el interés, la utilidad y la competencia.

La fe en los otros, aun cuando pueda ser traicionada, constituye una forma de insurrección moral. Mantenerla es afirmar que la vida social no está condenada a ser un mercado de máscaras.

El capitalismo tardío ha institucionalizado la decepción. Promete felicidad y ofrece agotamiento; promete comunidad y produce soledad. Su maquinaria de consumo necesita individuos desilusionados, necesitados de compensación constante. En ese sentido, la decepción no es un accidente del sistema, sino su combustible afectivo. El sujeto decepcionado es, al mismo tiempo, cliente y producto: se consuela comprando, se afirma exhibiéndose, se siente libre mientras repite los gestos de la servidumbre.

Pero incluso en ese paisaje alienado, la decepción puede ser el inicio de una conciencia crítica. Ver el engaño no basta; hace falta convertir esa visión en comprensión, y esa comprensión en acción. La lucidez sin ternura conduce al nihilismo; la ternura sin lucidez, a la ingenuidad. La tarea consiste en mantener ambas: mirar con claridad y, sin embargo, no endurecerse.

Tal vez sólo quien atraviesa la decepción sin perder la ternura —como advirtió el Che— alcanza una forma superior de lucidez. No la lucidez amarga del que todo lo desprecia, sino la del que comprende sin rendirse. Porque aun en medio del ruido, de las trampas y de la caza, sigue siendo posible confiar.

Y sólo quien conserva esa capacidad —aun sabiendo que puede ser engañado— mantiene viva la posibilidad de un mundo más humano, más digno y, en última instancia, más libre.